鼻づまりの原因とご自宅で出来る鼻づまり解消法について耳鼻科医が解説いたします。鼻づまりが辛い方の参考になれば幸いです。

鼻づまりの原因とご自宅で出来る鼻づまり解消法について耳鼻科医が解説いたします。鼻づまりが辛い方の参考になれば幸いです。

動画でも鼻づまりについて概要を解説しております。よろしければご覧くださいませ。

鼻づまりの原因

なぜ鼻は詰まるのか?

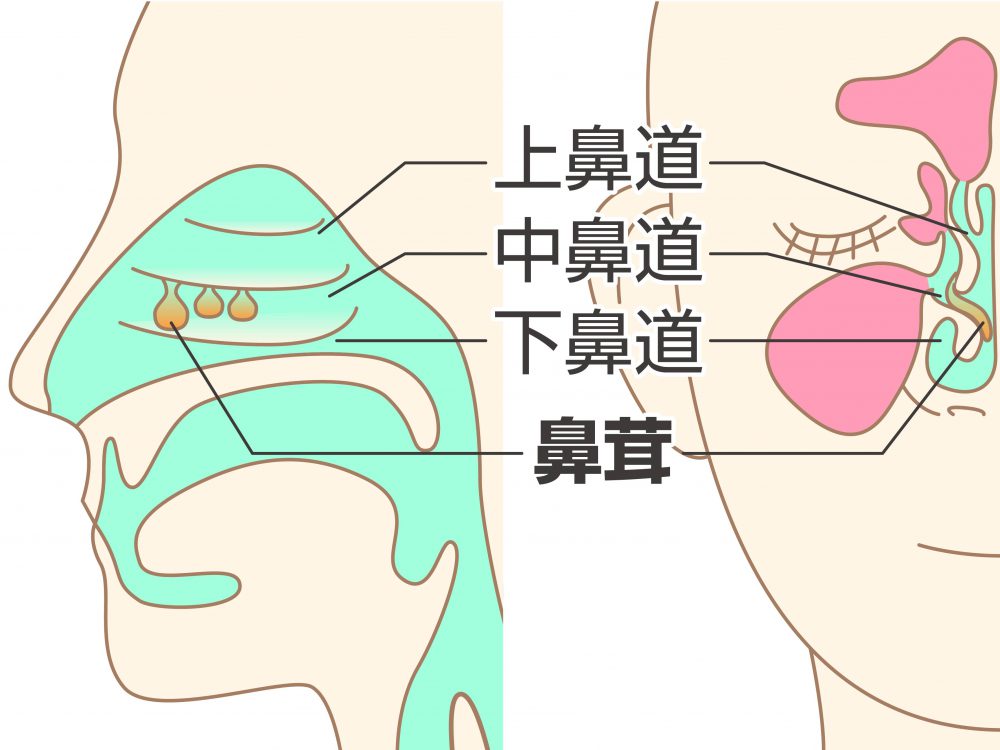

鼻の中で空気の通り道をふさぐようなことが起こったとき、鼻づまりとなります。具体的に、鼻づまりの原因は以下のことが考えられます。

鼻の粘膜が腫れる

鼻の粘膜が腫れて鼻づまりにつながることがあります。風邪(上気道炎)・アレルギー性鼻炎(花粉症)・鼻炎・副鼻腔炎(蓄膿症)などが原因となります。

他には一部の点鼻薬を常用することによって粘膜が腫れることがあります。

鼻汁がたまる

常に鼻水が滞留していると、空気の通り道が狭くなり、鼻づまりになります。

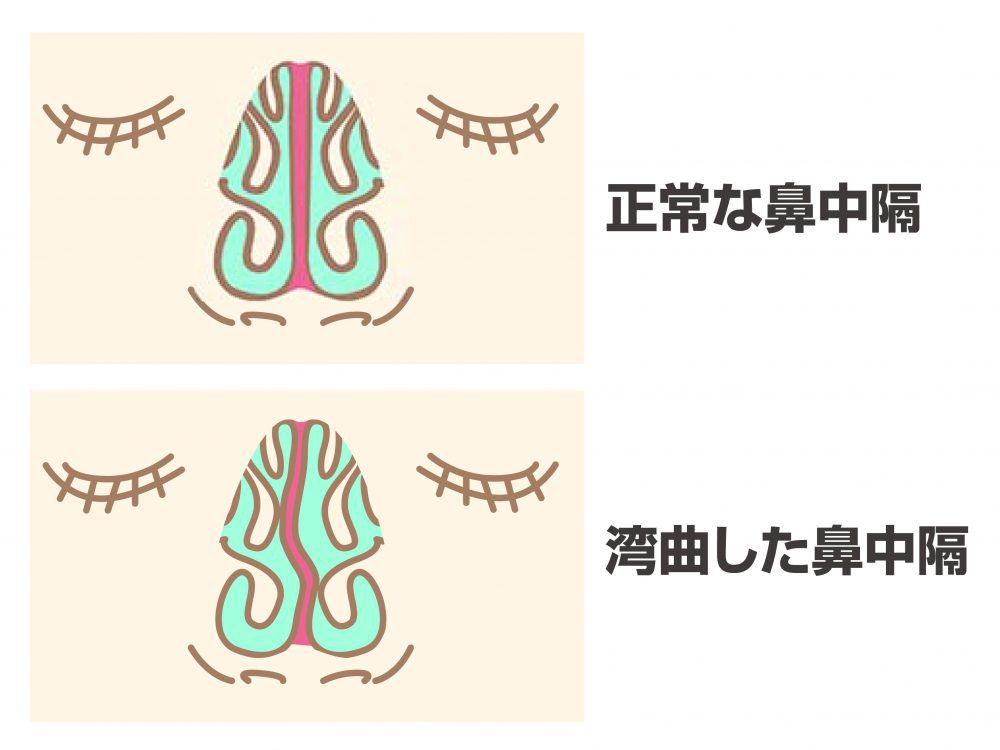

鼻の骨・軟骨の問題

最も多いのは、鼻の左右を仕切る壁が曲がっていたり(鼻中隔湾曲症)、下鼻甲介という鼻の粘膜が分厚いことで鼻の中が狭くなり、片方あるいは両方の鼻が詰まるというものです。

ほかには、鼻骨や鼻の穴を形成する軟骨が左右非対称になって鼻の中が狭くなったり、鼻の穴が狭くなったりすることがあります。

鼻腔内のできもの

鼻の粘膜が弱くなり、粘膜の一部が水ぶくれのように腫れたしまった状態を鼻茸(鼻ポリープ)といいます。鼻茸が鼻の中にできると空気の通り道が狭くなり、鼻づまりにつながります。

他にも、乳頭腫や血管腫などの良性の腫瘍ができて鼻づまりになることがあります。

鼻内に異物

幼児期に鼻が詰まるだけでなく、黄緑の粘っこい鼻汁が片方の鼻から出る場合には、母親の知らない間に幼児が鼻の中に異物を入れていることがあります。耳鼻科を受診しましょう。

鼻とノドの間(鼻咽腔)に腫れ物がある

幼児期には、咽頭扁桃という扁桃組織が鼻とのどの境目で大きくはれ、鼻づまりにつながることがあります。

常に口を開けている、いびきが大きいなどで、気が付くことが多いです。咽頭扁桃の腫大をアデノイドといいます。

幼児期の頑固な鼻づまりは鼻の炎症や難聴の原因にもなりますので、手術になることもあります。

市販の点鼻液

鼻の粘膜はほとんどが毛細血管でできています。

そのため、血管収縮剤という薬をつかうと鼻の粘膜は急激に収縮し、鼻の通りが劇的に良くなります。大半の市販の点鼻液にはこの血管収縮剤が入っているので、鼻づまりには即効性があります。

ただし、ずっと常用していると鼻の粘膜が次第に収縮しなくなりかえって粘膜の腫れがひどくなります。

市販の点鼻液の長期使用が鼻づまりの原因になっていることが非常に多いです。

飲酒

アルコールには血管を拡張する作用があり、飲酒によって鼻の粘膜が腫れ、鼻づまりが起こりやすくなります。

鼻づまりの症状が表れる病気

鼻づまりの症状が表れる病気には一般的にいくつかの病名が考えられます。

これらは互いの原因となることがあり、複数の病気を併発している可能性があります。

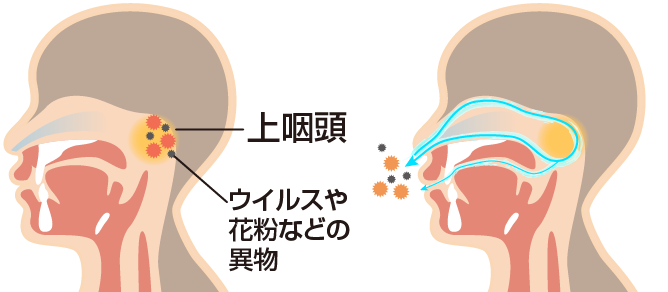

風邪(上気道炎)

風邪はウイルスや細菌などの病原体による上気道(鼻やノド)の急性炎症のことを指します。鼻水や鼻づまりなどの症状が現れます。

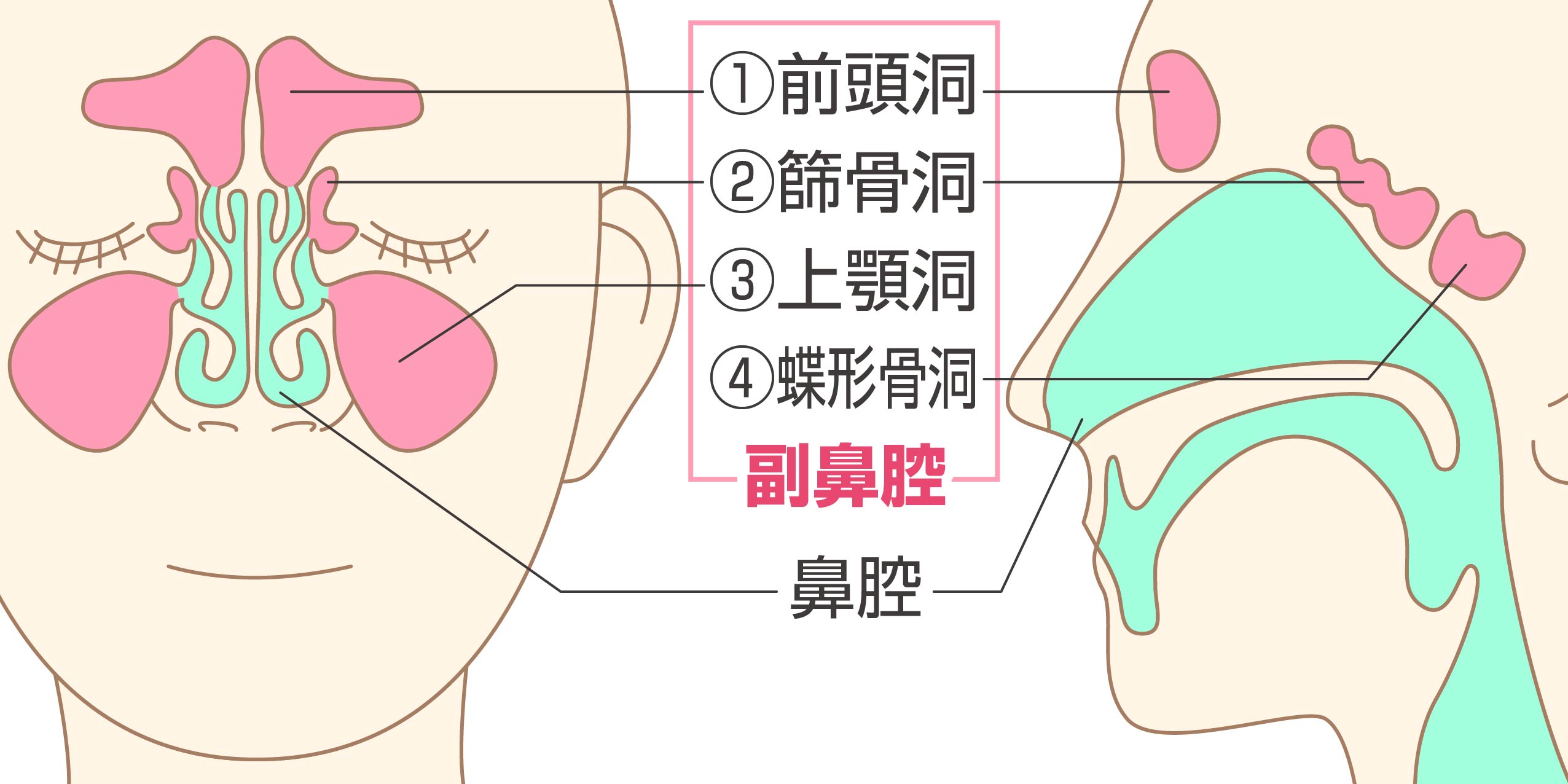

副鼻腔炎(蓄膿症)

鼻茸

上顎洞や篩骨洞の粘膜が炎症を起こし、白くふくらんでキノコのようになるのでこの名前がついており、鼻ポリープとも呼ばれます。鼻呼吸しにくく、口呼吸になりがちです。

鼻茸は薬によって完治させることが難しく、手術が必要となります。

鼻中隔湾曲症

花粉症(アレルギー性鼻炎)

スギなどの花粉(抗原)が原因となって起こるアレルギー疾患の一つで、鼻づまり、くしゃみ、水っぽい鼻水、目や喉の痒み、流涙などの様々な症状の原因となります。

鼻づまりの状態から判断される病気

鼻づまりの原因の特定は、診察や検査が必要になります。一応、目安となる特徴的な症状を挙げてみますが、あくまでも参考程度と考えてください。

青ばな、鼻汁がのどにまわる

副鼻腔炎の可能性

片方の鼻だけが常につまる

左右、交互のつまる

鼻血を伴う

片方が交互につまる「ネーザルサイクル」とは

片方が交互に鼻づまりになる場合でも、病的な状態ではないケースも考えられます。

片方が交互に鼻づまりになる場合でも、病的な状態ではないケースも考えられます。

これは「ネーザルサイクル(ネイザルサイクル)」と呼ばれ、数時間ごとに若干の鼻閉が左右交代して起こる生理現象です。

自律神経の働きが左右交互に強くなったり弱くなったりすることから起こります。

例えば、右の交感神経の働きが強くなると血管を収縮させ、鼻粘膜は縮小します。つまり、右鼻の通りがよくなり、空気をたくさん取り込めます。

そのとき、左の交感神経は、左右のバランスをとるように働くため、弱まります。つまり、左鼻の粘膜は拡張し、左鼻の通りはやや悪くなります。

この働きは数時間おきに逆になり、左右の交感神経が交互に働きを強めたり、弱めたりするシーソーのような関係になります。

そのため、鼻の通りは右が通りやすくなると、次には左のほうが通りやすくなり、その数時間後にはまた右が通りやすくなります。この繰り返しのことをネーザルサイクルといいます。

この自律神経の働きが現れるのが、側臥位(そくがい)になったときです。左半身を下にすると、その皮膚の圧迫刺激によって左交感神経の働きが弱くなります。

するとそのバランスで右交感神経の働きが強くなり、血管を収縮させ、右の鼻の通りがよくなるのです。

自宅にて自力で出来る鼻づまり解消法

鼻うがい(鼻洗浄)

鼻うがい(鼻洗浄)はとも呼ばれ、代表的な鼻のセルフケア方法のひとつです。

鼻をかんでも出てきにくい粘り気のある鼻水や、アレルギー物質(花粉やハウスダストなど)、雑菌、ウイルスを取りのぞくことによって鼻づまりの改善が期待されます。

鼻を温める

電子レンジなどで温めた蒸しタオルを鼻の付け根にあてます。また、やかんや鍋の水を煮立て、やけどしない距離を保って、鼻と口(口は開けたままで)を蒸気に当てます。

1,2分前後で鼻の粘膜が温まり、効果が出ます。

体を温める

部屋を暖かくしたり、レッグウォーマーやネックウォーマーで太い血管が通る部位を温めたりすることで血行が良くなり鼻の通りが良くなります。

また、お風呂に入るなどして体を温めることも血行が良くなるため効果的です。

部屋を加湿する

乾燥は鼻づまりをはじめ鼻の症状の原因となります。部屋の湿度を50%~60%になるように加湿しましょう。

鼻水を吸い取る

市販の鼻吸い器を使って鼻水を吸い取ります。

わきの下を刺激する

わきの下にボールなどをはさむなどしてわきを圧迫すると、体の反対側の交感神経が刺激され、鼻の通りが良くなるといわれています。

左の鼻なら右わきを、右の鼻なら左わきを圧迫します。

寝る姿勢を変える

仰向けの姿勢は鼻づまりになりやすくなります。

クッションを使って少し体勢を起こすような姿勢にすることで鼻水が出やすくなり、鼻づまりを軽くすることができます。

運動する

適度な運動は自律神経を整え、鼻の粘膜の血管が収縮することで鼻づまりの改善効果があります。

お酒を控える

鼻の血管の拡張をさけるために、鼻づまりがひどいときはできるだけ飲酒を控えましょう。

鼻づまりの場合の診断と検査

長期にわたり続く鼻づまりや、症状が重い場合は耳鼻咽喉科を受診しましょう。

鼻づまりの原因診断は、診察や検査が必要になります。一応、目安となる特徴的な症状を挙げてみますが、あくまでも参考程度と考えてください。

診察

鼻粘膜の腫れ具合や鼻汁の量、鼻中隔弯曲、鼻茸の有無などがわかります。

単純レントゲン撮影

副鼻腔炎の診断がつきます。

CT検査

副鼻腔炎の部位や程度、鼻中隔弯曲など、鼻の中の詳細がわかります。

血液検査

アレルギーの診断とその原因(ダニとかスギ花粉など)を調べます。

鼻咽腔スコープ検査検査

ファイバースコープや電子スコープで鼻の奥や鼻咽腔の状態が確認できます。

鼻づまりの治療法

治療

処置・ネブライザー

鼻汁を吸引して、鼻内を清掃してからネブライザーで鼻内にステロイドや抗ヒスタミン剤を行き渡らせる治療法です。

内服薬

アレルギーの治療薬で、鼻づまりに効果の高い薬が開発されています。抗ロイコトリエン薬、抗トロンボキサンA2薬といわれるものです。

それらの薬を数週間以上、きっちりと飲めば、鼻づまりがかなり良くなることがあります。

点鼻薬

一般的にはステロイドの点鼻液を使用します。ステロイドというと、抵抗を感じる方がおられますが、ステロイド点鼻液はほとんど副作用の心配がないといわれています。

※点鼻液の使いすぎには注意が必要です。

血管収縮剤の成分が入った点鼻液は速効性があるので鼻閉のある方にはすぐに楽になるので良いのですが、常用すると、鼻粘膜が肥厚し、頑固な鼻づまりを起こします。

治療の第1歩は、点鼻液を使わないことです。しかし、鼻粘膜の肥厚が高度な場合には、肥厚性鼻炎として手術が必要です。

舌下免疫療法

アレルギーの原因となる「アレルゲン」を含んだ治療薬を口に含み体質を改善し免疫を作ることで、アレルギー症状を治したり症状を抑えたりする効果が期待できる治療方法です。

鼻づまりの手術概要

通院治療を3ヶ月継続しても効果が実感できない場合には、手術を考えるほうが治療の早道です。

また、アレルギー性鼻炎や高度な慢性副鼻腔炎がベースにあると、薬でいったんは症状が軽くなっても、通院や薬をやめるとまた症状を繰り返すということがおこりがちです。そのような場合、手術を考える必要が出てきます。

また、前述のとおり鼻づまりには複数の病気が関係している可能性が考えられます。

大阪府和泉市の老木医院では、何項目かの原因が重なっている場合でも短期滞在の手術により、一度の手術で効率よく鼻づまりの治療を行うことができます。

鼻に関するその他の症状

鼻に関するその他の症状は以下のページにて解説しております。

- 鼻が痛い・鼻の奥が痛い原因と治療法

- 鼻水が止まらない原因と治療・自宅でできる対処法

- 鼻水の状態・色別のサインと、黄色い鼻水の原因・検査・治療法

- くしゃみが止まらない原因と対処法

- 鼻血の原因と鼻血が止まらない時の止め方

- 鼻の中(鼻の奥)・鼻水が臭い原因と治療法